みなさん、あけましておめでとうございます。

今年も宜しくお願い致します。

前回のブログからだいぶ間があいてしまいました。

もっと早く上げたかったのですが検証動画を取って編集している間がなく今となってしまいました。

さて今回は題名の通り「初めてのマザーボード交換」をしてみました。

ことの経緯

Meta Quest3 でSIMレース(主にiRacing)をやるにあたって最近悩まされてきたのがフレームレート(以降FPSと表記)が安定しないこと。60FPS出れば良い方で車両の描写の多いスタート間際は45FPS、場合によっては30FPS前後まで落ち込む始末…

約4落ちのPCは仕事(画像加工や動画編集)でも使うので当時そこそこのスペックを選んで買ったものの時代の流れには逆らえず、仕事の動画(1時間弱のもの)のエンコードにも時間がかかるようになり少し不満が溜まっている状況でした。

※詳しいPCのスペックは下記の記事を参照ください。

原因を探ってみる

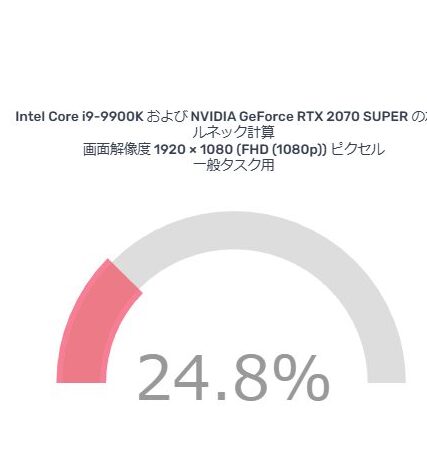

色々なサイトを参考にしながら現PCのどこがボトルネックになっているのかを調べてみました。

考えられるのがCPU・グラフィックボード・メモリ、いろんな検証をしたのち出てきたのが、CPUが一番のボトルネックになってるんじゃないか疑惑。あるサイトでは24.8%もCPUが足を引っ張っている結果に…確かに現PCに入っているCore i9 9900ksは6世代前のCPU、そろそろ引退時期かも。

だったらCPUを変えてやろう…と思ったはいいけど

善は急げと思ったはいいけどここで問題が。

CPUを換えるには「換えたいCPU」に対応したマザーボードが必要で、マザーボードが変わると「換えたマザーボード」に対応(相性の良い)メモリを使ったり色々考えなきゃならないことが多いらしい…

メモリの増設やグラボの交換・ファンの増設などはやった経験があるのですが自作PC自体は初めて。

色々と考えるのがめんどくさくてBTOに頼りっきりだった私、これも良い機会・自作への第一歩と思いマザーボード交換にチャレンジすることにしました。

構成をどうすべきか?

マザーボードを交換するにあたって再利用するパーツと新しくするパーツの取捨選択。

とりあえず使えそうなPCケース・電源ユニット・ストレージ・グラフィックボードは流用。

CPUはもちろん交換でそれに合わせたマザーボード・メモリを選ばなきゃ…価格コムや自作PC系のYOUTUBEを何本も見ながらどの構成が私にとってベストなのかを考えました。

構成を考える中での優先順位として

1.拡張性にも優れ部分部分を交換しながらも長く使える

2.コストはなるだけ抑える

3.低電力・低騒音

あれもこれもと欲張っても初心者には難しいと思ったので3つに的を絞りました。

選んだ構成は?

数年後またCPUが弱くなったときにも対応が容易く、またグラフィックボードを交換する場合にも対応できるにはどれがいいか?悩んだ結果選んだのはAMDのAM5対応のマザーボード。

理由としてはIntelに比べてソケット(CPUを置く台)の変更が頻繁ではなく、現時点での最新CPUが載せられるAM5ソケット対応のものを選びました。

・マザーボード

MAG B650 TOMAHAWK WIFI

MSI社製のマザーボード Amazon価格 18,155円(10/29現在)

M.2も3枚刺しができ、背面パネルのUSBポートも多く、現行の7000番代Ryzen CPU二対応。

ネット環境もWiFi6と有線は2.5Gbps対応

これよりも上位のX670系マザーボードも考えましたが、コスト面と私の利用環境ではベターな選択だと思っています。

・CPU

AMD Ryzen7 7700

AMD社製CPU Amazon価格 47,680円(10/29現在)

ゲーム性能だけで考えるならRyzen7 7700xという選択肢も考えましたが7700無印は低電力(65w)なので発熱量も低いので低電力・低騒音の観点から選びました。

あとは7700無印にはファンが付属していたのでコストカットにも役立ちました。

・メモリ

CORSAIR DDR5-6000MHz 32GB

CORSAIR社製 Amazon価格 16,969円(10/29現在)

CPU・マザーボードのセットの対応メモリがDDR5だったので現状のメモリを流用できないためこちらを選択。

マザーボードは本来4800Mhz(通信速度)までの対応ですがオーバークロックを利用すれば6000Mhzの速度が出ており今のところ不具合等はでていません。

現行のPCケースはガラスパネルではないので光る必要はないんです。

…とこの時までは思っていました。

はたして自作初心者にマザーボード交換はできるのか?

結論から言うと作業時間約1時間。

ライセンス認証も含め何事も起こらず終了することができました。

一番の心配事はWindowsのライセンス認証

BTOパソコンのマザーボードを交換する際の問題としてWindowsのライセンス認証を挙げているYouTubeやブログを事前に見ていましたが、それらの問題点は私の場合はまったくおきませんでした。

私のOSはOEM_DM版でしたがWindows10からのデジタルライセンスのおかげでしょうか?

メーカーのFAQにも「マザーボード修理交換の際のデジタル認証について」の記載もあったのでマザーボードとの紐づけを甘くしているのかもしれません。

もしかしたら別ブログで備忘録を書くかもしれませんが、細かい交換の仕方や注意事項などはいろいろな方が挙げているので今回のブログでは書きません。

FPSが改善しているのかを検証

検証はiRacingのオフィシャルレースのWatchモード予選(単独走行)とWatchモード本戦(集団走行)。

Meta Quest3の設定はデバイスの「グラフィック設定」を90Hzと120Hzで合計4パターン。

ちなみに検証には有線でのLINKを行いケーブルは前回紹介したこちらを使っています。

Watchモードでレースに参加、FPSはが安定すかどうかを試してみました。

まずはMetaQuest3側を上限を90FPSに設定。

Watchモードで予選(単独走行)と本戦(集団走行)で差が出るかどうか?

動画前半を見ていただければと思いますがどちらの状態でもコース上では粗90FPSに張り付き(正確に言うと88~90を微動)

敷いてあげればピットや観客席が多く映る場所はFPSが下がりました。

とはいえコース上では見ての通りですのでQuest3推奨の90FPSまでであれば問題ないかと思います。

では120FPSではどうでしょう?

単独走行時は120FPS近辺(110~120FPS)で安定していますが、集団走行の場合はピットレーンから合流直後からFPSが下がり始め最低50FPS台まで落ち込み隊列がバラけてくると100台までFPSが改善するものの車間が詰まる低速コーナーなどにはFPSはまた70台まで下がってしまいます。

これはもうRTX2070Superの限界なのかもしれません。

6年落ちのグラボにしてはよく頑張ってくれていると思います。

まあ90FPSでもレースには支障がないのでRaceLabなど情報を追加で処理し表示させるアプリを使わなければ問題ないのかなと思います。

グラボを交換となるとRTX5000番台が出るかRT9070XTが出るかしてから考えますかね…

おまけ

私はたまに動画なども編集したりするのですがパソコンを新調したらエンコードの時間が約1/3になりました。それだけでも今回の自作PC作成には大満足です。

それでは今回はここまで。

KOMUSO WORKSでした。